音楽の本、と言ってもクラシックにまつわる本を読むのは好きなのだけれど、伝記を面白いと思った記憶はない。

音楽の本、と言ってもクラシックにまつわる本を読むのは好きなのだけれど、伝記を面白いと思った記憶はない。

というか、子どもの頃はともかく大人が読んで唸るような伝記というのは、そうそうないような気もする。だったら、小説読めばいいわけだし。

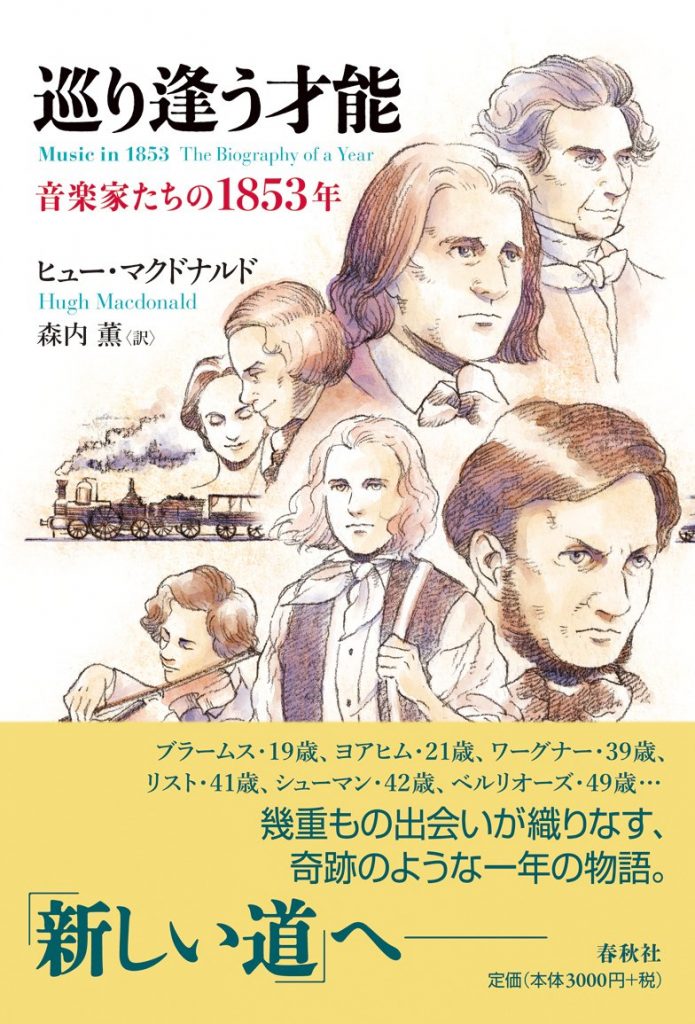

そんな中で、この『巡り逢う才能~音楽家たちの1853年』(春秋社)はおもしろく、静かな感動があった。やはり、ノンフィクションの迫力はすごい。

手法自体はシンプルだ。1853年に絞り込んで、当時の作曲家たちの「事実」を丹念に追っている。そこには、わかっていたようでわかっていなかった気づきや、新たな発見もある。

冒頭は、19歳のブラームスがハンブルクの家を旅立つところだ。彼はやがてヴァイオリニストのヨアヒムと出会い、シューマンの激賞を得て一気に注目される。

一方で、亡命中のワーグナーはチューリッヒに滞在して、「指環」の構想を練る。

ストーリーはあらかたできているが曲想がまとまらずに悶々としているのだけど、なんと4夜にわたり「朗読会」を開いている。音楽を聴きながらだからあの長丁場もどうにかなるけれど、台本だけってどうなんだろうか。

そして、リストは楽団の帝王のように振る舞いワイマールで「ローエングリン」などを演奏しているのだが、驚いたことに亡命中のワーグナーはこの自作の「音」を聞いておらず不安を感じていたという。

一方でベルリオーズは自作がパリで評価されず、ロンドンでも妨害にあって失意の中にいた。ベルリオーズは「時代の寵児」というイメージがあったが、オペラの評価は低かったようだ。 >> 19世紀が鳴る一冊『巡り逢う才能 音楽家たちの1853年』【書評】の続きを読む

ピアノを素材にした小説は多いけれど、音楽の本質まで深く描きこんだものとしては頭一つ抜けていて、「幻想曲」が鳴るシーンなどは読んでいて頭の中がガンガンとするようなインパクトだった。

その一方で、ミステリアスな構成が途中でフニャフニャになってしまったことも印象的だ。「純文学として読めばいい」という声もあるだろうが、あれだけ伏線を張ってミステリー仕立てにしたんだから、さすがにちょっと困る。

「着地が乱れた」というよりも、着地を忘れてどこかに飛んでいったような感じだった。それがまたこの人の持ち味かもしれない。

『雪の階』については、まずそうした心配は杞憂だった。600頁あまりの大作で、とはいえグングン引き込まれていく。「もしも、最後がああだったら」と言った不安はあったのだが、陰陽を転換させるような仕掛けも鮮やかで、「おいしいものをたっぷり頂いた」ような満足感だ。

舞台は、昭和初期の東京。2・26事件が迫るあの深々とした空気感が伝わってくる一方で、どこか虚しい美しさがにじみ出る。

主役の女性は華族であり、高級官僚や軍人、ドイツのピアニストなどが登場するが、この世界観が幻想的な雰囲気を醸し出す。決して明るい時代ではないけれど、こうした設定が小説世界にグンと引き込ませる。 >> 頭の中を知らぬ人が駆け回る快感『雪の階』【書評】の続きを読む

先日、自宅のアレクサに「好きな温泉は?」とたずねたら「草津温泉に行きたいです。お湯には入れませんけど」と言ってた。好きなおせちは「黒豆以上のものはありません」ということだ。

先日、自宅のアレクサに「好きな温泉は?」とたずねたら「草津温泉に行きたいです。お湯には入れませんけど」と言ってた。好きなおせちは「黒豆以上のものはありません」ということだ。

どこの家でもこんな感じなのか知らないが、結構かわいいものである。

AIという言葉はもう一気に広がっているが、おもしろいなと思うのはこの言葉に対する否定的な反応をする人だ。

「AIはしょせん、ルールのあることしかできないんでしょ」

こう言う人は、囲碁や将棋を念頭においているらしいが、大概「ルール通りのこともできてない」ような人だったりする。というか、囲碁や将棋ほどアタマを使うことをしていない。

「でも、人間のような感情はないよね」

と、これまたよく聞く話だ。でも、そう言う人ってムダに感情的な人だったりする。イヤ、あんたの感情のおかげで仕事がロクに進まないんじゃないか、と言いたくなったりする。

考えてみれば、人間の感情というのは社会において非合理に働いていることの方が多いんじゃないか。外交のもつれを紐解くと、結局そこに行きつくんじゃないかという気もする。

そう考えると、「AIが人を超える」ということはあまり問題ではないのかもしれない。

むしろ、「人から余計なものを取った状態」というのが、よくできたAIなんじゃないか。 >> AIをめぐる優れた中間報告書。『強いAI・弱いAI』【書評】の続きを読む

「プロ野球ニュース」に「オレたちの」をつけただけで、この本にどんなことが書かれているかがわかる。そして、ターゲットもピンとくる。

「佐々木信也」が思い浮かぶ人、そういう世代であればきっと面白く読めるだろう。メディアの仕事に関わっているならなおさらだ。

プロ野球ニュースは、1976年に始まった。当時中1だった僕にも、この番組が「画期的」だったことはすぐにわかった。

東京エリアの放送は殆どが巨人戦一辺倒の時代に、すべてのゲームを見せる。しかも同録、つまり音付きである。

しかも今回読んであらためて「そうだったのか」と思ったのは、「磁気トラック付きのフイルム」を使っていたということだ。改めて考えると、これは凄い。だって、試合終了からオンエアまでの間に、「現像」して編集までする必要があるのだ。

当たり前のように見ていたプロ野球ニュースだが、いろいろな意味で画期的だったのである。「今日のホームラン」とか懐かしいし、「珍プレー・好プレー」もこの番組から生まれた。

この番組の転換点は、1988年のキャスター交代、つまり佐々木信也の降板だろう。これは、当時のフジテレビにとって大きな決断であり、この本のある意味でクライマックスだ。中井美穂が週末を担当するなど、いままでと大きく番組の方向性が変わったわけだが、時はバブルだ。 >> 卓越したメディア史『オレたちのプロ野球ニュース』【書評】の続きを読む

なかなか癖のあるタイトルだが、西郷隆盛はほとんど出てこない。主人公は徳川から明治の時代を生きた、加賀藩の2人の男である。

なかなか癖のあるタイトルだが、西郷隆盛はほとんど出てこない。主人公は徳川から明治の時代を生きた、加賀藩の2人の男である。

島田一郎と、千田文次郎。

2人とも実在した人物で、この時代に詳しい人ならば名を見ただけで「ああ」と分かるかもしれない。僕は迂闊にも名を検索してしまったが、もし知らないのであればそのまま読んだ方がいいだろう。

もちろん小説ではあるけれど、社会背景や事件との関りは事実に基づいて書かれている。そして、その激動の背景にあった人間模様が浮かび上がることで、あの維新の数年間が浮かび上がって来るという仕掛けだ。

明治維新は1868年。それは改元の年だ。しかし、回り舞台のようにクルリと新時代がやってきたわけではない。その前年の大政奉還から王政復古の間にも駆け引きがあり、3年後の廃藩置県までは、まだ「藩はどうにかなるのだろう」という意識もあったのだろう。

だからこそ、中央集権が進むことで下級武士の不満が高まり、あちらこちらでたまったガスに引火するようにして事件が起きていく。 >> 知られざる維新を描く傑作。『西郷の首』【書評】の続きを読む