泡坂妻夫という名を聞いて、「そうそう」と思う人は少ないかもしれない。1933年、つまり昭和一ケタの生まれで、2009年に75歳で没している。

東京神田の紋章上絵師の家に生まれて、家業を継ぎながら作家活動をしてきた。また奇術に造詣が深く、作品にもよく登場する。ミステリー小説界では、一目置かれる存在だった。しかし、彼の作品の多くは誰にも真似できないような独特の技によって精緻に組み立てられている。

小説の世界は、普通の街並みや人々が出てきて、ミステリー独特のおどろおどろしい世界ではない。ただ、どこかねじれたような奇妙な事件が起きていく。

深刻な話は少ないが、どこか人の心理を虚をついたようなところがあって、ドキリとさせられることもある。

また、氏の作品に登場する人は、みなどこか飄々としている。そして、何よりも肩に力の入ったところがない。ミステリー作家の中には、構想が大きくなるほど、どこか大上段になる人もいるが、あくまでも粋だ。小説の構成を考えて、読者を騙すことをどこか楽しんでるようで、それが登場人物の飄々とした雰囲気とどこか重なる。

絵師、奇術師、そして作家を多面的な才能を持った方だが、まさにプロの職人だ。 >> ジンワリ楽しい、昭和推理の傑作「亜愛一郎」シリーズの続きを読む

名作の後日譚を勝手に妄想するのはおもしろい。小説やコミックなど、人気作ほど妄想が広がる。さらに、空想歴史というのも一つのカテゴリーだ。

この「えんま寄席」は、その素材を落語に求めている。たしかに、これはちょっとした盲点だったかもしれない。

落語の噺には長短あれども、いわばほとんどが「短編」である。もっとも、数年単位の時間軸が流れるものもあるが、その場合も間は端折って進んでいく。当然のようにうまくまとまっていて、それらが「古典」として多くの噺家に何度となく演じられ、聴く方も飽くことなく笑っている。

ところが、「うまくまとまっている」からこそ、ツッコミを入れたくなる部分があることもたしかだ。登場人物の多くは善人であり、道に外れていてもどこか憎めない。もちろん圓朝の噺のように凄惨なものもあるけれど、ある種の予定調和がある。

春風亭昇太などは、「愛宕山」を後日譚付きで演じることがあるけれど、それはそれで相当に面白い。

この「えんま寄席」は、名作落語の「その後」を展開させていくのが基本的な構成だ。題材になるのは「芝浜」「子別れ」「火事息子」「明烏」だが、バラバラというわけではない。どこかの話に出てくる「あの人」が、ちらりちらりと現れてきたりする。

バラバラではなく、1つの世界観を構成しているのだ。 >> 【梅雨だから本】江戸落語の後日譚を妄想してみる面白さ「えんま寄席」の続きを読む

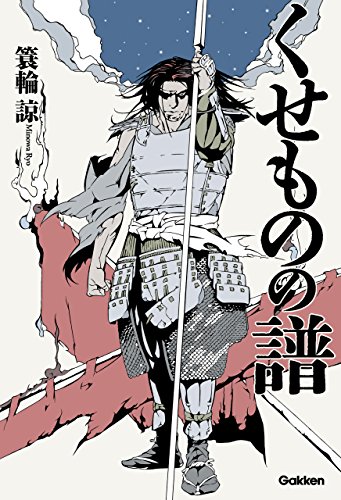

「歴史小説」と「時代小説」は、ちょっと違う。前者は実在した人物を中心に描いたもので、後者はとある時代を舞台にしたフィクションだ。とはいえ、その境界線も曖昧なところがある。

司馬遼太郎は、間違いなく前者だ。また、池波正太郎の「梅安」などは後者だけれど、「鬼平」などは実在の人物ではある。とはいえ、相当がフィクションだろうから時代小説といっていいだろう。

そう、歴史小説はきちんと時間軸が進行していくのに対して、時代小説は「サザエさん」的な場合もある。いずれにしても、この辺りは作者の匙加減次第なところもあって、隆慶一郎の「影武者徳川家康」のように、登場人物は実在だけどストーリーはまったく異なるというパターンもある。

そして、近年の歴史小説は史実をなぞるだけではなく、いかに人物を描くかという方向になっていると思う。

これは、やはり司馬遼太郎の呪縛と、そこからの脱却が大きいだろう。戦国時代などの「基本的知識」は司馬小説によって知った人も多いと思う。ただし、その限界もあると感じている。登場人物は大きな歴史のベクトルの中で行動するが、どこか構造の中に捉われているようなイメージだ。

司馬小説は「歴史を動かす見えない力」であって、一人ひとりのインサイトがどこか薄い。ただし、だからこそ昭和のサラリーマンには受けたのだろう。目の前で起きている権力闘争などを理解するのには、ちょうどよかったのだ。 >> 【梅雨だから本】司馬の呪縛が解けた世代の快作「くせものの譜」の続きを読む

トム・ヒレンブランド(著) 赤坂桃子(訳) 『ドローンランド』 河出書房新社

トム・ヒレンブランド(著) 赤坂桃子(訳) 『ドローンランド』 河出書房新社

というわけで、雨の多い季節が来たので、最近読んだ本の話など。まず最初は、ドイツの近未来SFミステリーだ。

未来を舞台にした創作物には、作者の「割り切り」が大切だと思う。

そもそも、未来のことなんか誰にもわからない。だから、「こうなるんだ」と断定した方が簡単だ。2001年になって、「別に宇宙に旅してないだろう」と後でツッコミを入れるのは誰にでもできる。発表時点で、「こうなんだ」と言い切ったものが勝ちなのだ。

ただし「近未来」となると、ちょっと様子が違ってくる。「なるほど、こうなるかもしれない」というリアリティを維持しつつ、読者の期待を上手に裏切ることが求められる。

このドローンランドは、その近未来を舞台にしたSFであり、ミステリーだ。作者はドイツの各賞を獲得したようだが、ああそうだろうな、と思う。

卓越した世界観と、緻密なストーリー、そしていきいきとした人物たち。ミステリーとしての精緻さを求めると、いろいろ言いたくなる人もいるだろうが、近未来世界をここまでキッチリと描き込んでいる小説はそうそうないだろう。

近年話題になるミステリー系の小説には、北欧の作品が多い。ドイツの作者だとセバスチャン・フィツェックの「ラジオキラー」とか好きだったが、警察組織の内側を描くときのコッテリ感は、このドローンランドも通じるところがある。 >> 【梅雨だから本】絶妙の近未来ミステリー「ドローンランド」の続きを読む

サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団 日本公演

指揮:ユーリ・テミルカーノフ

2016年6月3日 19:00 サントリーホール 大ホール

ショスタコーヴィチ: 交響曲第7番「レニングラード」ハ長調 Op. 60

=================================================

クラシックのコンサートは妻と行く時と、1人で行く時がある。そして、1人で行く時は開演前の男性トイレの列が長い。そういえば、バレンボイムのブルックナーの時もそうだった。あれは、バレンタインデーだったなぁ。

ショスタコーヴィチの7番のみ、というプログラム。このあたりも、やはり「男の世界」なのか。冒頭からフィナーレまで、緊張感の続くいい演奏会だった。

そして、ショスタコーヴィチほど「言葉の罠」に捉われやすい作曲家はいないんだな、ということも改めて思った。

テミルカーノフと、サンクトペテルスブルグの音は澄んでいる。冒頭からクッキリと引き締まった音がするが、決して鋭利ではない。もちろん、温くもない。ありのままの、音がする。 >> 澄んだ轟音と沈黙。テミルカーノフのショスタコーヴィチ。の続きを読む