先日、過労による自死の事件を受けて、こんな記事を書いた。その際に紹介した本が気になった方が多いようだったので改めて内容について書いておこうと思う。

先日、過労による自死の事件を受けて、こんな記事を書いた。その際に紹介した本が気になった方が多いようだったので改めて内容について書いておこうと思う。

『その島のひとたちは、ひとの話をきかない――精神科医、「自殺稀少地域」を行く』(青土社)は、精神科医の森川すいめい氏によって書かれた本だ。スタイルとしてはある種のノンフィクションと言っていいだろう。

このタイトルで、まず気になるのが「自殺稀少地域」という言葉だ。そういうエリアがあるのか?と思う方も多いだろう。

自殺率については、都道府県による差があることは知られている。ただし「稀少地域」という視点は新鮮だ。これは、岡檀氏の「生き心地の良い町」(講談社)による研究で注目を浴びた。これは徳島県の旧海部町(現在は海陽町)というエリアの自殺率の低さに着目して、その特徴を他地域と比較研究した本だ。

この本は4年間の現地調査をもとにしており、アカデミックな世界でも評価された。一方で森川氏の本は、旧海部町の他にも幾つかの自殺稀少地域を歩いているが、体験をもとにしたエッセイ風の仕立てになっている。

こう書くと印象中心のように感じられるかもしれないが、岡氏の著作と併読することで、森川氏の観察眼の確かさが浮かび上がってくる。

そういう意味で、この2冊をセットで読むことで「自殺稀少」への手掛かりがより理解できると思う。 >> 「自殺稀少地域」の研究は、職場でもヒントになると思う。「その島のひとたちは、ひとの話をきかない」の続きを読む

クラシックのコンサートは妻と行くこともあれば、1人のこともある。

クラシックのコンサートは妻と行くこともあれば、1人のこともある。

1人の時は、シェーンベルクのオペラとか、ベートーヴェンの室内楽とかさまざまだけれど、ショスタコーヴィチやブルックナーも入るだろうか。

今年も行ったが、男の客がやたらと多い。バレンタインデーにバレンボイムを聴きに行ったら、チラホラと女性一人客もいたが「間違えてはいないか?」と気になってしまう。

この小説の主人公の女性も、1人でブルックナーのコンサートに来る。そして、いかにもな男性から声を掛けられて彼らの仲間「ブルックナー団」とのつき合いが始まっていく。

この辺りのニュアンスは、ある程度クラシックを聴いて、コンサートまで行き、かつネットでそれなりの情報を得てないとわからないかもしれない。

というか、「ブルックナー団」というタイトルで、何かを感じない人には縁遠いかもしれない。

小説は、彼らの現実世界のつき合いを書いているが、主役はもう1人いる。

ブルックナーだ。

男たちは、ブルックナーの伝記を書こうと試みている。そして、その書きかけを主人公の元に送る。彼女がそれを読んでブルックナーへの理解を深めながら、読者もまたブルックナーの人生に思いを馳せる。

なかなかに巧妙なつくりなのだ。 >> 不思議に優しい読後感「不機嫌な姫とブルックナー団」の続きを読む

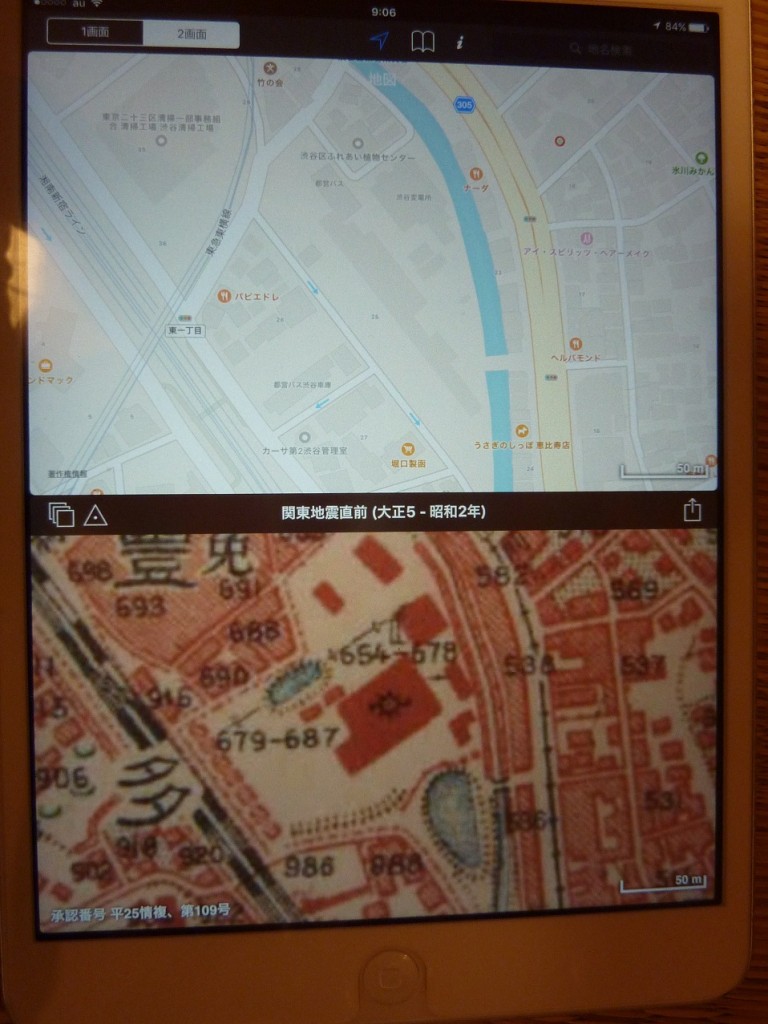

東京の街を歩いて、「昔はここに」という話になったら、十分に年寄りだと思うけれど、僕は20代の頃から結構好きで古地図の本などを買っていた。

東京の街を歩いて、「昔はここに」という話になったら、十分に年寄りだと思うけれど、僕は20代の頃から結構好きで古地図の本などを買っていた。

ただ、時折「エ?」と思うことはもちろんあるわけで、先日『落陽』という朝井まかでの小説を読んでいたら、意外な文章に出くわした。

この本は明治神宮造営までのプロセスを追ったフィクションだが、関わった帝大の博士などは実名で登場する。当時の東京の描写もとても生き生きしていて引き込まれた。

そして、主人公たちが神宮の造営予定地に立つ場面があって、そこから見た風景が描かれる。

「淀橋の浄水場」はわかる。いまの新宿西口の高層ビルのあたりだ。「瓦斯蔵」つまりガスタンクも見当がつく。いまのパークハイアットだろう。あの敷地にはいまでも東京ガスの施設がある。

けれども分からなかったのが「渋谷発電所」だ。まず思いついたのが「電力館」なのだが、あそこは元々区役所があったところらしい。そして、検索してみると東京都交通局のウェブサイトに行き当たった。交通局はいまでも多摩川で発電するなど電気事業もしていることを初めて知る。

そして、「電気事業の歴史」というページの冒頭にはこうあった。 >> 「渋谷発電所」って、どこにあったんだ?の続きを読む

コスモスという花が、どうも好きではない。どうしてかよくわからないのだけど、薄幸な風情で人の気を引こうとしているような感じがしてしまう。

コスモスという花が、どうも好きではない。どうしてかよくわからないのだけど、薄幸な風情で人の気を引こうとしているような感じがしてしまう。

すると、こんな句を知った。

晴れつゞけばコスモスの花に血の気無く

尾崎放哉の句だ。渡辺利夫『放哉と山頭火』(ちくま文庫)を読んでいたら、出会ったのだけれど、花という存在を突き放したような不思議な切れ味がある。

この本は、自由律俳句の2人の鬼才の生涯を描いた本だ。生まれは山頭火が3年早いが、逝ったのは放哉が先だ。山頭火は58歳、放哉は41歳の生涯だった。

この2人の生き方には似たところがある。いや「生き方」というほど、当人が自分を御している感じではない。「生きる有様」が似ていたという感じだろうか。

2人とも、どこかへの「所属」ができない。

山頭火は、大学に馴染めず、仕事にも適応できず妻子をおいて放浪に出る。またよりを戻そうともするのだが、結局はまたあちらこちらを彷徨する人生だった。

放哉は東京帝大を卒業して保険会社に勤務するが、周囲とうまくいかずに退職する。

そして、2人ともかなりの酒飲みだ。というより、「酒乱」と言っていいだろうし、相当の依存症だろう。放哉の会社勤めがダメだった原因が酒だし、山頭火も酔って市電の前に立ちはだかって死にかける。

とにかく、何かから逃げようとしているが、逃げ切れない。 >> 遠いようで身近な心情。「放哉と山頭火」の続きを読む

で、それはさておき(だって書くことがないし)、ちょっと変わった小説の紹介を。

ブコウスキーが1994年に書いた遺作で、最近復刊された「パルプ」が、何だかすごい。

探偵小説というのは、いろいろ読んできたが、この「パルプ」をそこに含めていいのか、よくわからない。とりあえず主人公が探偵ではあるけれど、何らかの謎解きがあるかというと微妙だ。

ハードボイルドのようにも見えるが、ある意味ではハードボイルドというカテゴリー自体の皮肉にもなっている。「あんなカッコいいやついないだろ」という開き直りなんだろうけど、かといってこの主人公は相当ひどい。

キャラクターも出鱈目で、ストーリーも滅裂で、ところが破綻しているかというとそうでもない。ストーリーは、とても説明できないので、出版社の紹介をとりあえず引用するとこんな感じだ。 >> 小説における”完璧な出鱈目”。ブコウスキーの「パルプ」の続きを読む