2019年 11月6日 (水) 19:00 ミューザ川崎シンフォニーホール

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30/ショパン:ノクターン作品27-2(ピアノ・アンコール)/ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」/ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ・シュネル 憂いもなく 作品271

指揮:アンドレス・オロスコ=エストラーダ/ピアノ:イェフィム・ブロンフマン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

============================

何と言えばいいのか、とても音楽は堪能したんだけど、いざ評を書こうとするとなんだかすごく難しい。改めてウィーンフィルの響きは分厚く、なめらかで、華があり、ここぞという時の瞬発力は素晴らしい。などと書いても、それは誰にだってわかることだと思う。

指揮者は41歳なので、この業界では「若手」ということになる。指揮ぶりがよく見える席だったけれど、ストラヴィンスキーなどはかなり細かく丁寧に振っていたが、オーケストラとしては「わかってございます」という風情で、グングン進んでいく。

超高性能のスーパーカーを操っているつもりが、実は自動運転モードになっていました、という感じだろうか。

一方でラフマニノフについては、ブロンフマンがきっちりと曲を進めていく。つまり、今度は先導車がいて、そのアクセルやブレーキにピッタリ合わせていく感じになる。

ラフマニノフもストラヴィンスキーも、冒頭からどちらかというと淡々と進んでいくのだけれど、終曲のコーダからの爆発力が素晴らしくて、一気に聴衆をグイっとつかんで、「さらっていく」という感じだろうか。

その振り付けも、ピアニストとオーケストラがしっかり考えて演じていたように思う。

もっとも、この日の白眉がそれぞれのアンコールだったことも象徴的だろう。ショパンは、本当に滋味あふれる音色と節回しで、「このまま、何曲弾いてもいいんだから」という気分になったし、ポルカの響きはウィーンフィル以外の何物でもない躍動感。。

変拍子もこなすけど、やっぱりポルカ。さっきまで、生贄の音楽やっていたのに「憂いもなく」って。でも本当に素晴らしくて、これもまた、「もっとやっていいよ」と言いたくなる。

というわけで、ブロンフマンとウィーンフィルのしたたかさを、しっかりと感じさせる一夜だった。

頑張れ、アンドレス。

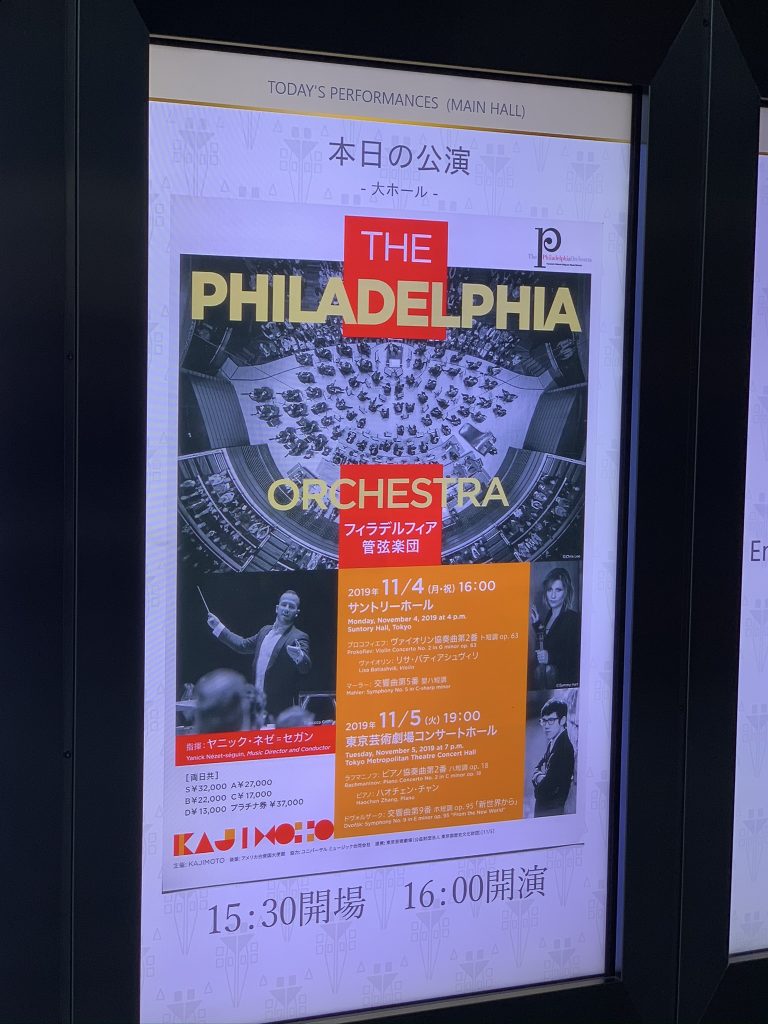

2019年11月4日(月) 16:00 サントリーホール

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35/マチャヴァリアニ:ジョージアの民謡よりDoluri(ヴァイオリン・アンコール)/マーラー:交響曲第5番 嬰ハ短調

指揮:ヤニック・ネゼ゠セガン/ヴァイオリン:リサ・バティアシュヴィリ/フィラデルフィア管弦楽団

============================

まだ、指揮者は動かないけれど、ソロ・トランペットはゆっくり楽器を構える。ネゼ=セガンはまだ動かない。そして、おもむろに三連符が鳴り響く。ソロが終わり、全奏のアウフタクトで、おもむろにタクトが震えて、爆発が起きる。

以前このコンビを聴いたのは2014年来日時の『巨人』で、とてもいい印象だったんだけど、いま自分の書いたブログを読み返すと、アンサンブルには不安定さを感じていたようだ。ただ、今回聴いた印象だと、ネゼ=セガンとの信頼関係はとても強く、丁寧にオーケストラを仕上げて、相当高い水準になってきたと思う。

全曲が終わったあと、管のソリストを立たせる前に第一ヴァイオリンから順に握手をして、コントラバスまで歩んでいった。アダージェットが象徴的だけれど、まず弦楽器のアンサンブルを整えて、オーケストラを構築していく彼の姿勢が伝わってきたように感じた。

フィラデルフィア、というとかつての華やかなイメージが強いけれど、ホルンのソロを始めとして決してキラキラした感じではない。金管のなり方も、春にドゥダメルと来日したロス・フィルの方が、オルガンのように圧倒的だ。

でも、丁寧なアンサンブルで音楽を聞かせてくれて、ネゼ=セガンはマーラーの「うねり」をしっかりと描き出している。音楽の波にのまれていくような気持ちよさが、このコンビの持ち味なんだろう。

マーラーだからといって、過剰にグロテスクなイメージを強調することはない。5番という曲は無理に陰影をつけるよりも、どこか突き抜けた明るさがかえって不安な気分を煽る感じもするから、今日のような演奏はとても好きだ。

前半のチャイコフスキーは、たっぷりと歌い、かつ速いパッセージも精緻で、これほどの演奏はなかなか聴けないんじゃないかな。2月のコパチンスカヤはたしかに印象的だったし、タイプが違うので比べることもおかしいと思うけれど、「目眩ましの創作料理」に対する、「正攻法の一皿」というイメージだろうか。

それにしても、ネゼ=セガンとフィラデルフィアから伝わってくるのは、「熱い信頼」だろうか。「厚い」ではなく、「熱い」感じ。今度はベートーヴェンとか聴きたいなと思った。

想像以上、と言っては失礼だと思うけど、惹句にある「おちこぼれ兵士たちの活躍を描く痛快歴史エンターテイメント」というイメージとはちょっと異なる。松本清張賞受賞作だから、これがデビュー作ということになるんだろうけど、軽いようで深いと思うのだ。

想像以上、と言っては失礼だと思うけど、惹句にある「おちこぼれ兵士たちの活躍を描く痛快歴史エンターテイメント」というイメージとはちょっと異なる。松本清張賞受賞作だから、これがデビュー作ということになるんだろうけど、軽いようで深いと思うのだ。

たしかに、トーンは重くない。主人公は大阪の与力の跡取りだが、明治になってからは道修町の薬問屋で丁稚奉公をしている17歳。

軍歴がないのに、士族の血が騒ぎ西南の役に官軍の兵として加わる。当時、かつて賊軍と言われた藩の元士族が官軍として戦った話は知っていたが、この小説は一味違う。

この主人公は若くして、分隊長を任せられるのだけど、後の3人は年上の曲者ぞろい。ところが、このチームが小気味よく動き出し、キャラクターがイキイキとしてくるあたりがすごくうまい。

で、どこかに既視感があるなと思ったんだけど、これって「ドラゴンクエスト」とかの、ロールプレイングゲームのチームなんだな。主人公は勇者。ガタイのいい武闘家がいて、商人もいる。料理人というのはゲームでは見ない気もするけど、どちらかというと僧侶的な役だろうか。

成長譚ともいえるんだけど、どちらかというと敵キャラを倒してレベルアップしていく感じだろうか。そして、“ぱふぱふ”もちゃんとあるのだ。 >> 軽くて深い『へぼ侍』はRPGなテンポ感。【書評】の続きを読む

トリトン晴れた海のオーケストラ 第6回演奏会ベートーヴェン・チクルスⅢ

2019年6月29日(土) 14:00 第一生命ホール

ベートーヴェン:交響曲 第4番 変ロ長調 Op.60/交響曲 第7番 イ長調 Op.92

世界中にいろいろなオーケストラがあって、それをランキングすることに意味はないと思うけれど、それでも自分に「これだけはいま聴いておきたい」というオケはあるわけで、この「晴れた海のオーケストラ」もその1つだ。

敢えて言えば、いま日本で1番イキイキしていて、スリリングで、しかも最高に考え抜いた上で演奏しているオーケストラだと思う。だから、ランキングに意味はないと言いつつ、「日本一!」と言いたくなってしまう。

都響の矢部達哉氏をリーダーとしたオーケストラで、指揮者はいない。しかし、「指揮者がいない」こと自体からとは思わない。このオケが素晴らしいのは、演奏後に「あ、ベートヴェンってすごい!」と、心から思えることなのだ。

そして、しばらくすると「20人の弦楽器でここまで鳴るのか」とか、「こんなにもいろんな声部がクッキリ聴こえるのか」といろいろ感心するのだが、やはりそれも「曲がすごいんだ」というところに一周して戻ってくる。

考えてみると、クラシックのコンサートを聴いた後の感想というのは、殆どが「演奏家に対する賛辞(時に恨み言)」だと思う。それは、昔ながらの新聞評もそうだし、終演後のTwitterだって、同じような感じだ。

僕もコンサートを選ぶときは、まず出演者を気にする。誰が来日するとか、誰かと誰かが共演するとか。

でも、音楽を聴き始めた頃は違った気がする。まず、聴いてみたい曲を追っていたはずだ。もちろんそういうニーズはいまだってあるから「名曲コンサート」が存在する。ところが、経験を重ねるほど、「曲を聴く」よりも「演奏家を聴く」ようになってしまっているんじゃないか。

どっちがいいとか悪いとかではないんだけれど、「晴れオケ」を聴くと、演奏家はとても澄んだ存在で、それはこそ晴れた海のように透明で、その奥から曲が姿を現してくる。

そういう感覚になることができるコンサートってとても貴重だと思うし、しかしそれが「再現する」ことの本質なんだと思う。

ちなみに、7番は1楽章から2楽章、3楽章からフィナーレがそれぞれアタッカで演奏された。つまり、大きく二部構成のように聴こえるのだけれど、そう思うと2楽章がたっぷりと歌われたことも納得できる。

ベートーヴェンは、あと2回を残すのみ。このオケは東京の宝だと思う。

テオドール・クルレンツィス[指揮]パトリツィア・コパチンスカヤ[ヴァイオリン]ムジカエテルナ[管弦楽]

2019年2月11日 15時 すみだトリフォニーホール

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 (アンコール)ミヨー:ヴァイオリン、クラリネット、ピアノのための組曲 作品157b 第2曲/リゲティ:バラードとダンス(2つのヴァイオリン編)よりアンダンテ/ホルヘ・サンチェス・チョン:”クリン”1996−コパチンスカヤに捧げる

チャイコフスキー/交響曲第4番 ヘ短調 作品36

(アンコール)チャイコフスキー:幻想序曲《ロメオとジュリエット》

というわけで、曲目だけでこんな長くなってしまったけれど、単純に「感動した」とかいうレベルを超えて、オーケストラを聴く幸せをこれほど味わった経験はそうそうない。そして、彼らの音楽を「革命的」と評して、「クラシックはつまらない」ということばだけをつまみとって論じるのもちょっと違うのかなと思う。

この日のチャイコフスキーの4番は演奏的には正統的で、正面からぶつかってキッチリと仕上げている。「ムジカエテルナ○(寄り切り)●チャイ4」という感じの演奏で、けたぐりも張り手もない。いや、両国が近いからといってこういう喩えもどうかと思うがそういう演奏だ。

そして、彼らが体現しているのは「オーケストラで奏でることの幸せ」なんだろう。よく「指揮者がいないオーケストラ」を理想的な組織に喩えることもあるが、別に指揮者がいて邪魔になるわけではない。ただ、指揮者を「シェフ」などと呼んで万能の王のように崇めればいいとも思わない。

実は、そうすることがレコード会社やマネジメント企業の「商いに都合がよかったんじゃないか?」ということは今世紀に入る頃にバレてしまっている。そんな中で世界のクラシック業界が右往左往する中で、出てきたのが彼らのコンビなのだろう。

ある意味これは、「世界水準の学園祭」みたいなものだと思う。プロのオーケストラが「今を生きる喜び」をここまで表現して、観客とともに一期一会の時を過ごす。立って演奏するので、最後の一音が鳴り響いた時に弦楽器の弓が「どうだ!」とばかり天を突き、何かに憑かれたように熱狂の渦が巻き起こる。

前半のヴァイオリン協奏曲は、それこそ「普段は聴けないような演奏」ではあったけど、これはソリストのスタイルが大きく影響している。チャイコフスキーでは珍しいけれど、バロック時代の協奏曲ではこういうのはあると思う。

ただ、コパチンスカヤの音程が第一楽章からどうも怪しくて、気になって仕方なかった。曲が曲だから難度の高い所でズレるのはよくあるけど、単純なスケールが不安定なところもあり、気になっているうちに演奏が終わってしまった。

その辺りの感覚は、オーケストラにも少々あったんだけれど、僕の不安は別のところにある。というのも、指揮者=オーケストラ=観客の「この幸せな関係」はもしかしたら、もう二度と再現されないのではないか。できたとしても、意外と近い未来にその関係は変質するのかも?ということだ。

「幸せ過ぎるのが怖い」という昔ながらのフレーズが、ふと思い出されたりする。

でも、それでもいいのかもしれない。それが、コンサートの素晴らしさなのだとすれば。