11月に入って旧友から連絡があり、11/10のコンサートに行けなくなったという。ウィーンフィルに行こうかどうかは迷っていたので、譲ってもらって急遽サントリーホールへ行った。

『悲愴』は音楽史の中でも、特異な名曲だと思うし、好きなんだけど、ライブにはほとんど行ったことがない。強烈で、魂を鷲づかみにされるようなところがあって、いろいろと疲れる。かといって、疲れないような演奏に行くと、とても時間を無駄にしたような気分になる。

というか、最近は同じ理由でオーディオでも、あまり聴かない。

この曲は、そのタイトルと作曲者の直後の死去とも相まって、死を悼む曲のように感じられることもある。しかし、そんなことはどこにも書いてない。だから、演奏前に楽団からアナウンスがあり、「演奏終了後に黙祷を捧げます」と聞いたときは、ちょっと違和感もあった。

「今夜は、そういうつもりで来たわけじゃない」

しかし、終わってみればそれは杞憂、というか考えすぎだった。音楽を聴いて、何を感じるかは、それぞれに委ねられる。

終演後の長い沈黙。それは、単なる黙祷ではなかった。 >> 『悲愴』は希望の曲だった。ゲルギエフとウィーンフィル、2020年の来日。の続きを読む

久しぶりにオーケストラの演奏を聴いた。7月25日の土曜日、14時。東京交響楽団の演奏会は、指揮者のいない『ハ調の交響曲」で始まった。ストラヴィンスキーのこの曲をライブで聴くのは初めてかもしれない。

それにしても、同じ空間で人が演奏しているというのは、なんと素晴らしいことか。客数を抑えているサントリーホールは、いつもより良く響いている気もする。

定員の半数に制限された客席だが、さらに空きはある。僕も世の中の状況を見て迷ったから、自重している人も多いだろう。

ただ、高校から大学にかけてオーケストラに所属していて、そこで学んだ無形の何かは自分にとってとても大切で、こうやって行くことで何らかの「恩返し」をしたいという気持ちがどこかにある。誰に、というのはなく音楽をしている人に対して。

そんなことを休憩中に思いつつ、後半はベートーヴェンの「英雄」。音楽監督のジョナサン・ノットが来日できなかったのだが、「諦めが悪い」彼は、「指揮映像を収録し、楽員がそれを見ながら演奏する」という提案をした。このあたりの経緯はプログラムに書かれているのだが、事務局長の辻敏氏の名文はこちらからも読める。

指揮者のいるべき場所には、4つの大型モニターが四方に向けられて設置される。客席にも向くので、客はノットと向かい合うようになる。

演奏が始まると、最初は指揮者が気になる。何もないところで1人で振っているのか?すごい精神力だな、とか考えていたのだが、途中であまり見ないようにした。眼をつむって聴いていれば、そこでは堂々とベートーヴェンが流れている。

フィナーレが終わった時の、ズシンとした感動は、いままでのあらゆるコンサートと異質だった。 >> 東京交響楽団の挑戦と、オーケストラのこれから。の続きを読む

フィルハーモニア管弦楽団 来日公演

フィルハーモニア管弦楽団 来日公演

2020年1月23日(木) 19:00 東京芸樹劇場コンサートホール

ラヴェル:組曲『クープランの墓』/シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47/パガニーニ:「うつろな心」による序奏と変奏曲より”主題” (ヴァイオリンによるアンコール) /ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』

指揮:エサ=ペッカ・サロネン/ヴァイオリン:庄司紗矢香/フィルハーモニア管弦楽団

=========================

ああ、すごかった。

「春の祭典」もこれだけ演奏されて、オーケストラにとっては普通のレパートリーになって久しいけれど、そうなるほどに「ハイ、できました」という感じの演奏も増えている感じがする。かと思うと、「いやあ、やっぱり難曲だよな」としみじみさせてもらうようなこともある。別に、この曲でしみじみしたくないのに

サロネンとフィルハーモニアのコンビは、一昨年のマーラーの6番や、その前の「巨人」も聴いている。オーケストラは繊細で力強くで、オルガンのようにキッチリと鳴るブラスセクションが、近代の曲ではことさらに「やるなあ」という感じがしていて、「春の祭典」も期待したけど、本当に想像以上の音楽だった。

このコンビの音は「立派」なんだけど、単に立派だけのオーケストラは聴いているうちに「感心」で止まってしまう気がする。ところがサロネンは、結構積極的に音楽を動かしていく。自らも作曲するということで、理知的なイメージが先走るけど、そういうわけではない。

聴くたびに思うけど、曲が進むといい意味で「自分を抑えきれない」感じがジワジワ出てきて、それをフィルハーモニアが「でしょ!」という感じで応えていく。

眼の前には、そびえ立つ立派な大伽藍。ところが、その伽藍がガンガンと踊りだしていくような驚き。

今日はあの豪華なパイプオルガンが見えないようなセッティングだったけど、もしあったらオケの咆哮に合わせて「シュパー!」とか煙出してもおかしくないような雰囲気だった。

シベリウスのヴァイオリン協奏曲は、チェリストの病欠で直前の曲目変更だったけど、庄司 紗矢香はダイナミックで自在な素晴らしいソロを披露して、バックもていねいにつけていた。アンコールのパガニーニの時に、ジッと聴いている団員の雰囲気を見ても、とてもいい信頼関係があるんだなと思う。

帰宅してからtwitterを見ると「サロネン様」という書き込みが目立つ。近年、他の指揮者で「様」がつく人はそうそういない気がして、なんか一文字の敬称でそのポジショニングがわかってしまうって、日本語はすごい。たしかに、彼はスターウォーズとかの戦隊モノに登場して、相当アクロバティックな兵器でビシバシと勝利していきそうな存在感がある。

ちなみに帰りのロビーでは、これからの公演チケットに客が列をなしていて、それがこの夜の出来栄えを表しているようだった。

西へ旅した。目当ての一つは宝塚のバウホールで演じられていた「龍の宮」物語だ。

まったく先入観を持ちたくなかったので、あえて下調べもせずに行ったのだけど、これが良かった。そう書くとあっさりしてしまうのだけど、感嘆した。いや、宝塚の新作でオオ!と感じるのはいつ以来か。

そうそう、上田久美子さんの「翼ある人々」以来かな。その時の感想を見ると、2014年の2月。まず、本がいい。そして、演者のチームワークも引き締まっていて。作品への共感がじわじわと伝わる。

瀬央ゆりあは、凛として、それでいながら微かな翳もある。その純真なキャラクターが自然に感じられる。有沙瞳の声も豊かで、たっぷりと聴かせる。

そして驚くのが、作者である演出家・指田珠子さんは、これがデビュー作だということ。

夜叉ケ池伝説をモチーフにしながら、竜宮説話とからめて、精緻な構成でつくられている。そういう作品だから、観たのは12月2日だったけど、今日まで書かなかったのはネタバレになるから、ということもある。

たとえば、作中に30年のタイムスリップが起きる。最初の方で新聞を読みながら「日英同盟」云々と言っているので、30年後といえば昭和初期だ。

それは前半で明かされるのだが、後半になるとこの「30年」の意味が効いてくる。この間には、日本を「揺るがした」大事件がある。そして、恐慌も起きる。

そうした社会的背景をうまく組み込みながら、伝奇的なロマンスは段々と翳を濃くしていく。悲劇が確実に予感される中で、それが避けられないことを知りながら走っていく。

そんな独特の疾走感があり、それを演者たちの切迫した芝居でグングン引き込んでいく。

構成は理性的だけど、ラストにいたる切なさもまた素晴らしい。

悲しい、というよりは哀しい。いや、それでも何か違っていて「切ない」。きっと英語などには適訳がなさそうなこの感覚を作品に昇華しているのだから、指田珠子さんってただものではないなあ、と思うのだ。

ちなみに言葉への気遣いもしっかりしていると思う。龍神の火照(天寿光希)がクライマックスで「ああ、口惜し(くちおし)」と叫ぶのだけど、これが「くやしい」ではないことで、空気がグッと引き締まったような感じになる。

こういうのって、大切だと思うのだ。

というわけで、いろいろと驚いた「龍の宮物語」というわけで、ぜひ東京でも再演してほしいと願ってしまう。

トリトン晴れた海のオーケストラ 第6回演奏会ベートーヴェン・チクルスⅣ

トリトン晴れた海のオーケストラ 第6回演奏会ベートーヴェン・チクルスⅣ

2019年11月30日(土) 14:00 第一生命ホール

ベートーヴェン:交響曲 第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」 交響曲 第8番 ヘ長調 Op.93

6月に4番と7番の演奏会を聴いて「東京の宝」と書いた「晴れ海」オーケストラのチクルスも、いよいよ大詰めに近づいて来た。ベートーヴェンの1回目は聴いてないのだけれど、今日で3回目となると勝手に伴走している感覚になる。

「指揮者がいないオケ」というのは実は組織論界隈でも話題になり、実際にアメリカのとある団体の事例が取り上げられることもあるが、話の底が浅くてガッカリすることが多い。というのも、そもそもアンサンブルというのは指揮者がいなくても成り立つものだから、「オーケストラ」というのも基本的には同じだと思う。

だから「指揮者がいないオケ」が特別なわけではないので、そこに焦点が当たり過ぎると何だか話がずれていく。この「晴れオケ」が素晴らしいのは、音楽が「作曲家と演奏家の絶え間ない対話」という原点を感じさせてくれるからだ。

そういう意味で、「田園」というのはうってつけだ。僕はコンサートでこの曲を聴きたいと思うことが殆どなかった。というのも、この曲ってそもそも「指揮者」が似合わないからだと思っていたし、今回聴いてますますそう感じた。

田園のメロディーは本当に自然現象のように湧き上がってくる。子どもの頃、冬になると腰の高さくらいの小さなつむじ風が起きる様子を見て驚いたことがある。風や雨は、どこからともなくやって来て、また去っていく。そして、鳥や虫の声がどこからともなく聞こえてきて、対話をしているように思えるうちに、また消えていく。

そんな音楽だから、オーケストラもまた「対話の有機体」であることがクッキリとわかってくる。そうなると、指揮者がいないことが自然であり、必然なんだと納得してしまうのだ。

打って変わって、8番はある意味人工的だ。メトロノームが象徴的だけど、natureに対してのartというコントラストがにじみ出てきて。この曲の並びの面白さが、直感的に理解できる。しかし、いつも思うけど8番はよく鳴る。ティンパニーとか、本当によく書かれているなあ。

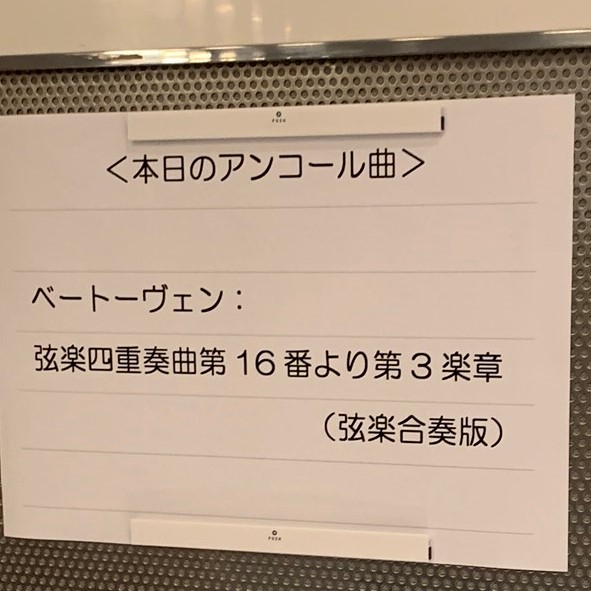

そして、このチクルス初のアンコールは、最後の弦楽四重奏より3楽章。もう、何も書けることはない。

音楽は対話だ。そういうシンプルな真実をいつも教えてくれる「晴れた海のオーケストラ」。いよいよ、2020年の6月には「第九」のコンサートが待っている。