こういう話は統計的な分析が難しいのだけれど、実は「シャッター商店街」というのは見た目が廃れているほどに、当人たちは困っていないのではないか。

それは、肌感覚で何となく感じていた。

僕は生まれてこの方、都区内西部の似たようなエリアに住んでいるので、ほぼ定点的に見ている。そして、たしかに個人商店は減っているのだけれど、その店主が困窮したという話はあまり聞かない。

あるとすれば、バブル期に余計なところにカネを突っ込んだとか、勢い余って地方議員になろうとしたとかそういう話で、この場合は消息すら分からなくなる。

ただ店を閉じたとしても「十分働いた」という場合が多い。「潰れた」のではなく、「畳んだ」のである。子どもは十分に自立していて、もう後を継がせる必要がないという。

スーパーはダメで「野菜や肉・魚は個人商店の方がいい」という人もいるが、それは「今でも残っている店」がひときわ頑張っているからだろう。単に商店街の一等地という既得権益に胡坐をかいてたような店は、平成の初め頃に殆ど淘汰された。

「シャッター通り」をチェーンストアのせいにするのは簡単だが、多くの客は殿様商売に辟易としてたからスーパーに行ったのだろう。また、追い詰められて店を閉めたとは限らない。

>> シャッター通りを嘆くメディアの「昭和良かった病」の続きを読む

石橋貴明のインタビュー記事を読んだ。要は近々オンエアされる期首特番が「面白いはずだから見てくれ」ということなんだろうけど、「最近のテレビ」について、一家言あるようだ。

彼によると『「こうやったらまずいな」って考えちゃうような、閉塞(へいそく)感が全てにおいてテレビをつまんなくしちゃっている気がします。』ということだ。そしてこう続ける。

『僕らの子ども時代は、例えばドリフターズさんがいて、食べ物を粗末にしてるんだけど、それで「子供に見せたくない番組ワーストワン」とかになるんだけど、そんなことはみんながちゃんと(いけないことだって)分かっていてやっていたし。でも、今は、その前の時点でロックかけられちゃう、みたいなね。』

そうか、芸人のアイデアが悪いのではなく、時代の空気が問題なのか。でも、本当にそうなんだろうか。

最近のテレビのつまらなさを語る人は、よく往年のドリフを引き合いに出す。しかし、芸人は客商売で、時代に合わせて客のニーズは変わる。そして、そういうことを一番わかっていたのは、ドリフターズのメンバーだったのではないだろうか。

志村けんの動物番組は、むしろ「子供と見たい番組」の上位だろう。いかりや長介は「踊る大捜査線」で若い人の気持ちをつかんだ。

他のメンバーも「かつてのドリフ」ではやっていけないことを一番知っていると思う。だから他者がそれをを「黄金時代」と評するのはいいけど、「あの頃のドリフはすごかったのに」と同業者が言うのはどこか失礼な気もする。

ドリフターズはずっと時代と人を見ていた。それを見ていなかったのは石橋貴明なんだろうなあ。そういうことがよくわかってしまう。

石橋のインタビューではさらに気になることもあった。 >> 「人のせいにしてはいけない」と石橋貴明は教えてくれる。の続きを読む

コスモスという花が、どうも好きではない。どうしてかよくわからないのだけど、薄幸な風情で人の気を引こうとしているような感じがしてしまう。

コスモスという花が、どうも好きではない。どうしてかよくわからないのだけど、薄幸な風情で人の気を引こうとしているような感じがしてしまう。

すると、こんな句を知った。

晴れつゞけばコスモスの花に血の気無く

尾崎放哉の句だ。渡辺利夫『放哉と山頭火』(ちくま文庫)を読んでいたら、出会ったのだけれど、花という存在を突き放したような不思議な切れ味がある。

この本は、自由律俳句の2人の鬼才の生涯を描いた本だ。生まれは山頭火が3年早いが、逝ったのは放哉が先だ。山頭火は58歳、放哉は41歳の生涯だった。

この2人の生き方には似たところがある。いや「生き方」というほど、当人が自分を御している感じではない。「生きる有様」が似ていたという感じだろうか。

2人とも、どこかへの「所属」ができない。

山頭火は、大学に馴染めず、仕事にも適応できず妻子をおいて放浪に出る。またよりを戻そうともするのだが、結局はまたあちらこちらを彷徨する人生だった。

放哉は東京帝大を卒業して保険会社に勤務するが、周囲とうまくいかずに退職する。

そして、2人ともかなりの酒飲みだ。というより、「酒乱」と言っていいだろうし、相当の依存症だろう。放哉の会社勤めがダメだった原因が酒だし、山頭火も酔って市電の前に立ちはだかって死にかける。

とにかく、何かから逃げようとしているが、逃げ切れない。 >> 遠いようで身近な心情。「放哉と山頭火」の続きを読む

三国志というのは、キャラ的にわかりやすいのだろうか。いまの携帯電話がそんな感じだけど、コンビニもついに大手3社となった。

三国志というのは、キャラ的にわかりやすいのだろうか。いまの携帯電話がそんな感じだけど、コンビニもついに大手3社となった。

ファミマへのブランド統合に、ローソンの三菱商事による子会社化と続いたが、今年はセブン&アイの騒動もあって業界的にも賑やかだったと思う。

いろいろな展望記事も多く、経営陣にもスポットが当たっているけれど、「1店舗当たりの売上高(日販)」についての踏み込んだ記事は意外とない。トップのセブンイレブンはローソンより20%以上多く、統合したファミリーマートはさらに低い。

「オリジナル商品やPBの力の差」というのは、まあちょっと考えればわかるだろう。だから「商品開発力を強化するべき」とどの記事も多いが、ふと疑問が湧く。

「セブンイレブンの商品力の強さはどこにあるんだろうか?」

個人的に感じるのは、「執念」のようなものだ。最近凄いなと思ったのは「和菓子」だろうか。何を食べても「期待以上」の驚きがある。

9月頃に出ていた「お芋とほうじ茶の和ぱふぇ」(ウウウ、ここで平仮名がちょっと恥ずかしい)とかは、絶妙だった。甘さは適度で、下にある寒天のほうじ茶味とコンビネーションが楽しい。白玉も含めて、異なる食感が巧妙にブレンドされている。

ローソンもファミリーマートも、商社の影響が強いし、「戦略」などは得意なのだろう。トップのインタビューなどを読んでもそう感じる。 >> コンビニは戦略より執念?和菓子に感じるセブンイレブンの凄さ。の続きを読む

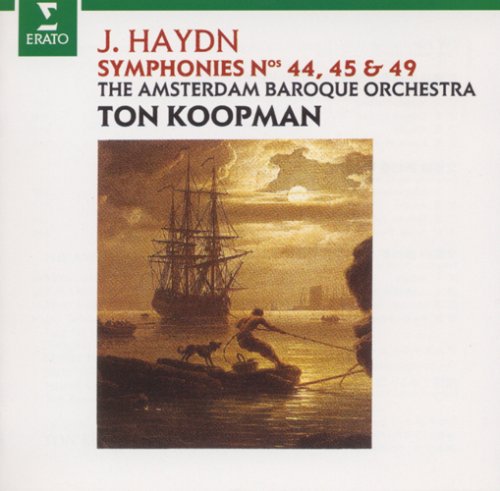

104曲も交響曲を書いているし、ドイツ国歌もそうだ。ただバッハほどの崇高さにはおよばず、モーツアルトのような天才イメージも薄く、もちろん時代が下ったベートーヴェンほどに劇的でもない。

しかも、「おもちゃの交響曲」を作ったと言われていたこともあり(実際は違う)、あだ名が「パパ・ハイドン」だ。そして、標題がつくと「軍隊」「時計」に「驚愕」だ。

子ども向けだと「びっくり交響曲」とか言われていたこともあって、イメージ的にも何というか、いま一つ深みがない。

というわけで、若い頃にハイドンのディスクを買ってわざわざ聞こうとはなかなか思わなかった。

そんなハイドンのイメージが変わるのが、短調の交響曲たちだ。なかでも「疾風怒濤期」といわれる時代の曲を集めたこのアルバムは、引き締まった演奏で奥行きも深い。「哀悼」「告別」「受難」という標題がつく3曲だが、最初に聞いた時は、「エ?ハイドンなの?」と思った。

まあハイドンも「やればできる子」的な感じなのだが、また後年の円熟期になるとこうした哀しくも劇的な作風はあまり伺えない。

このディスクの解説(平野昭)は、この辺りの背景についても詳しいのだけれど、それがまた興味深い。ハイドンは30代半ばに宮廷楽団の学長に昇進するのだが、それによって、世俗音楽から教会音楽も受け持つようになった。 >> 秋雨の日に、ちょっと劇的な「疾風怒濤」のハイドン。の続きを読む