昨年は終戦70年ということで、マスメディアは相当な量の特集を組んでいた。

昨年は終戦70年ということで、マスメディアは相当な量の特集を組んでいた。

ところが、今年は五輪ばかりで、有名男性グループが添え物のように報じられるくらいだ。朝日新聞デジタルに「このままでは戦争の記憶が消えてしまう」という記事があったが、そうなる理由の一端には、マスメディアの習性も関係しているのだろう。

とか言いつつ、僕が先の大戦についてここで書くのもちょうど一年ぶりだ。その時は山田風太郎の「同日同刻」を薦めた。感情を排して淡々と事実がまとめられていることが、むしろ凄味を生み出していると思ったからだ。

戦争の記憶というのは、往々にして悲惨で辛いものが多い。聞き手はそこから平和の大切さをかみしめることになる。

一方で、終戦の日の前後に語られる話はどこか定型化しているところもある。戦時期の体験はもう少し多様だし、そこから見えてくることもまた多い。

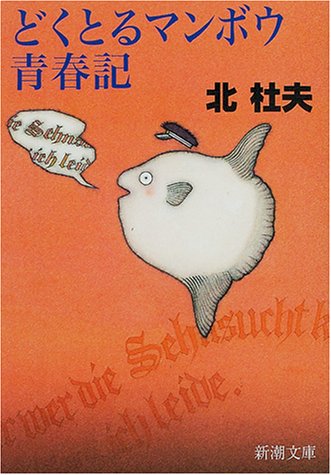

僕は中学生の頃に北杜夫の本を相当読んだ。シリアスな小説から洒脱なエッセイまで多彩な技を持たれる方だが「どくとるマンボウ青春記」は大傑作だろう。

旧制高校から大学時代のことが書かれているのだが、氏が旧制松本高校の寮に入るのは昭和20年の8月1日である。ただし、学徒動員で工場に駆り出されていて、学校は半ば休業状態になっている。

そして、間もなく8月15日を迎える。玉音放送の後に、朝鮮人労働者の「万歳」の声が聞こえてくるシーンは、初めて読んだ時にとても印象的だった。

さらに、その後とある教師が放った一言もすごい。

「負けるが勝ち、ということもある」

そうした描写を通じて、戦中戦後の人々がクッキリと見えてくるのだ。

この「青春記」は、終戦前後のひどい食糧難と、そこから段々と日常が取り戻されていく過程が描かれる。ただ、それ以上に10代後半の内面的な葛藤や揺れ動く人間関係が印象に残るだろう。

そういう意味で、この本の中で戦争の悲惨さはあまり感じられない。しかし、読み進めて行くうちに、戦争がもたらした影響を色濃く感じる。そこで培われた死生観が小説に反映され、そこから僕も幾ばくかの影響を受けているように思う。

終戦から始まる疾風怒濤の日々。そういう意味で、この「青春記」もまた先の大戦の貴重な記録だ。

また、戦後に書かれたエッセイの中でも類い稀な傑作だろう。また、この「青春記」は北杜夫が40歳の時に書かれている。以前読んだ人も多いだろうが、歳を重ねてからの再読にもいろいろな発見がある。

夏の夜長に、ぜひ。