「誰が好きか」という話は、日本人の大人同士だとそれなりに成り立つと思うけど、細かい業績以上にキャラクターが立っているからだろう。

「ホトトギス」のように、わかりやすい喩えもある。

僕は子どもの頃は、「家康派」だった。3人の伝記を読んで、「最後に勝つ」というところに惹かれたのだと思う。あとは「江戸をつくった」ということにも親近感があった。先祖が会津の佐幕派であったことは後に知った。

ピンと来ないのは秀吉で、信長は面白いけれど、その凄味が理解できなかった。その後は、どちからというと「信長、すげえなぁ」と思うようになったが、やはり家康の方に馴染みがある。

時代によっても変化はあると思うが、70年代前半の高度成長期は秀吉も人気があったと思う。田中角栄が「今太閤」と言われたのが典型だろう。小泉政権の頃は信長が流行ったが、その後はゲームの中での特異な造形と相まって、やはり人気は強い。

家康については、緩い追い風のようなものを感じるが、これは江戸時代への関心が高まっていることと関係あるだろう。「エコシティ」的な視点もあれば、歌舞伎や落語が注目されてることも関係あるだろう。オリンピックを前にして、東京についての「都市論」が再度注目される中で、江戸への関心が高まっていると思う。

そして、家康については「経営者」として評価されている側面もあるだろう。信長は天才肌で一代限りのイノベーターだし、秀吉はサラリーマンの出世譚だ。起業と永続的な繁栄、という命題をもっとも具現化したのは家康ということになる。

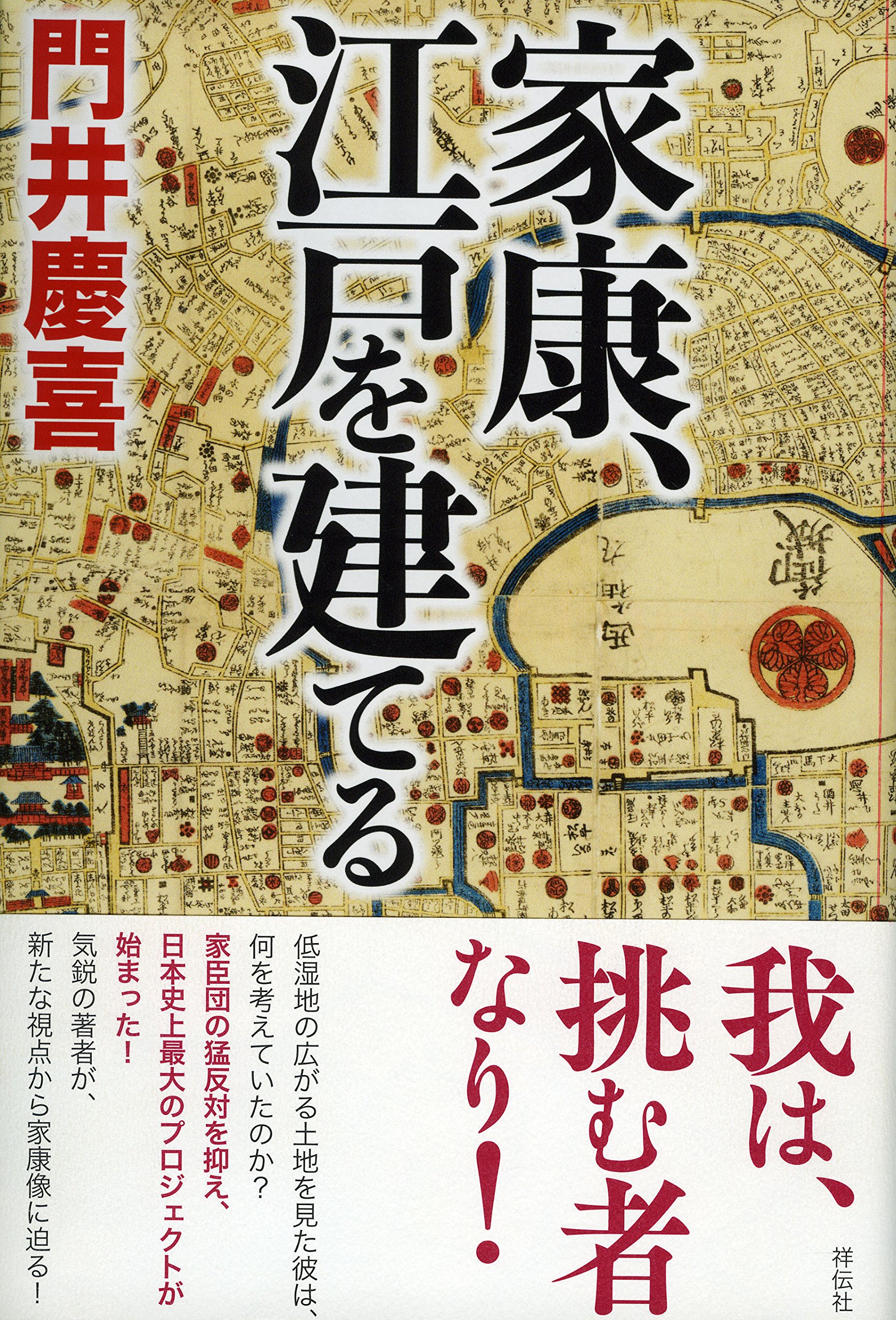

門井慶喜の「家康、江戸を建てる」(祥伝社)は、まさに「幕府創業」の物語だ。

秀吉が家康に「関八州」を譲るシーンで、「小田原か鎌倉あたり」を本拠にするのだろうというのに対して、家康が江戸を選ぶという場面がある。つまり、相当に突飛な選択だったのだが、その後の「奮闘」を描いた本でもある。

この小説は、5つの章からなる。5つのプロジェクトについて、それぞれに奮闘した人がいて、隠れたドラマがある。話は一代限りでは終わらないし、現代までその名残を感じることもできる。

湿地帯だった江戸に街を築くために、川の流れを変えて埋め立てをおこなう話から、小判の鋳造、さらには江戸城建築まで「何となく知ってたこと」をクッキリ浮かび上がらせる。

家康は「待つ」人だったと言われる。それは間違いではないけれど、「待った後」のことを常々考えていて、実行に移した。その事実に惹かれる人は、また多いのだろう。

本書は、先般の直木賞の候補作だった。受賞は逃したが、次作以降も楽しみだ。