「歴史小説」と「時代小説」は、ちょっと違う。前者は実在した人物を中心に描いたもので、後者はとある時代を舞台にしたフィクションだ。とはいえ、その境界線も曖昧なところがある。

司馬遼太郎は、間違いなく前者だ。また、池波正太郎の「梅安」などは後者だけれど、「鬼平」などは実在の人物ではある。とはいえ、相当がフィクションだろうから時代小説といっていいだろう。

そう、歴史小説はきちんと時間軸が進行していくのに対して、時代小説は「サザエさん」的な場合もある。いずれにしても、この辺りは作者の匙加減次第なところもあって、隆慶一郎の「影武者徳川家康」のように、登場人物は実在だけどストーリーはまったく異なるというパターンもある。

そして、近年の歴史小説は史実をなぞるだけではなく、いかに人物を描くかという方向になっていると思う。

これは、やはり司馬遼太郎の呪縛と、そこからの脱却が大きいだろう。戦国時代などの「基本的知識」は司馬小説によって知った人も多いと思う。ただし、その限界もあると感じている。登場人物は大きな歴史のベクトルの中で行動するが、どこか構造の中に捉われているようなイメージだ。

司馬小説は「歴史を動かす見えない力」であって、一人ひとりのインサイトがどこか薄い。ただし、だからこそ昭和のサラリーマンには受けたのだろう。目の前で起きている権力闘争などを理解するのには、ちょうどよかったのだ。

歴史小説では、この「司馬的」なものが基準になっていた時代が長く、窮屈な時代が続いていたようにも思うが、最近はその呪縛も解けてきたようだ。「のぼうの城」みたいに、軽い読み口のものも出てきて、何よりゲームの影響も強い。

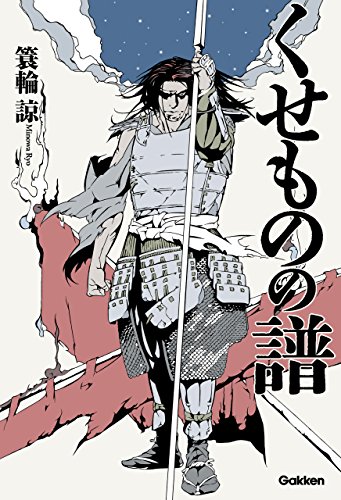

そんな中で、これはうまい!と思ったのは蓑輪諒氏の「くせものの譜」だ。

主家が次々滅亡する縁起の悪さから「厄勘兵衛」と嫌われた男・御宿勘兵衛が、この物語の主人公だ。仕える主君は、みな戦国の脇役なのだが、そこから炙り出される群像が歴史を紡いでいくストーリーづくりはとても巧みだ。

登場人物は生き生きしているが、決して軽くはない。かといって、不必要な重ったるさはなく、絶妙のバランスだ。連作になっているが、これがきちんと環をなして終幕を迎えていくので、読後感もしっくりくる。

スーッと読めて、しっかりと残る。司馬の呪縛に囚われない世代から、どんどん面白い小説が出てくるんだろうな、と思う。次も楽しみだ。