================================

米澤穂信氏の作品が、ミステリー小説の人気ランキングの上位常連、というか言わば“V2”を達成するなど人気になってる。週刊文春や「このミス」などの年末恒例の投票で、一昨年は『満願』、そして昨年は『王とサーカス』が1位になった。

『満願』は短編集で、舞台は日本の日常的なシーンである。そこに隠された人間模様が伏線になり、事件が起きて謎が明かされる。どこか連城三紀彦を連想させるが、同じような感想を持った人は多かったようだ。

『王とサーカス』は、カトマンズを舞台にした作品で、21世紀初頭に起きたネパール王室殺人事件を題材にしている。主人公は元新聞記者のライターで、騒動のさなかに別の事件に出くわすことになる。

個人的な感想を言うと「悪くはない」という感じだろうか。一年間にあれだけの作品が発刊される中でのトップなのかと思うと、少々複雑だ。

まあ、横山秀夫の『64』も、冗長さだけが鼻について全く良いと思わなかった。なんか評判の料理屋に連れて行ってもらって、適当に相槌打ちながら食べているような感じだ。本でも料理でも、世間の好みとずれていることは多々あって、それで何の不自由もないから別にいいんだけど。

で、「別にいい」とか書いておきながら、どうしてこんなに世評が高いのか?ということはやはり気になる。最近の米澤氏の作品の共通点としては、ちょっとした既視感があって、それはいわゆる「昭和の味付け」なんだけれど、それが逆に受け入れられているんじゃないかな?と感じるのだ。

『王とサーカス』は、ある意味「社会派」である。主人公が、ジャーナリストという自らの仕事の意味を問い直すというモチーフ設定もわかるのだけれど、その葛藤などがどうしても伝わりきってこない。

以前、文学賞の審査員をつとめていた高名な流行作家が二言目には「人間が描けてない」と評して、むしろそれが失笑を買ったことがあったけれど、たしかにそう言いたくなる気持ちもわかる。犯行の動機も説得力が薄いし、なによりも伏線が分かりやすい。妻が先に読んでいたので、「あれがこうしてああなるんでしょ」と言ったら、結局その通りだった。

この「昭和的安心感」が受ける理由だけれど、日本のミステリーの読者が相当に高齢化しているのではないか?と思うのである。状況証拠としては、図書館の予約数だ。『王とサーカス』は150人以上が予約している。一体いつになるのやら。

公立図書館の主要ユーザーは、高齢男性が中心で時代小説などもおそろしく予約数が多い。ちなみに石原慎太郎が田中角栄のことを書いた『天才』は530人を超えている。この読者層も同じだろう。図書館の予約数が多い本は、高齢男性が読んでいる可能性が高いのだ。

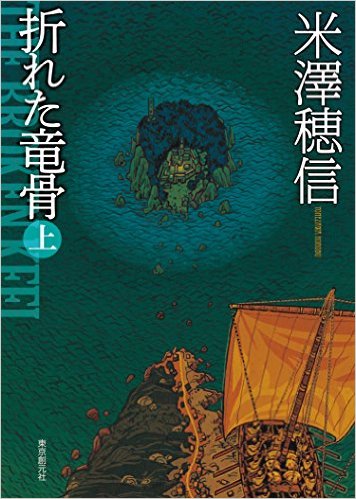

ただ、米澤穂信氏はもっと大胆な小説を書いてきた。『折れた竜骨』は中世イングランドを舞台にしているが、暗殺騎士や魔術使いが登場して、ミステリーとかファンタジーとかいうカテゴリーを軽やかに超えた作品だ。

ちょっと現在の作風からは見当がつかないけれど、『満願』や『王とサーカス』に満足できなかった人にはお勧めしたい。もちろん、それらを楽しんだ方は避けた方が無難かもしれないが。