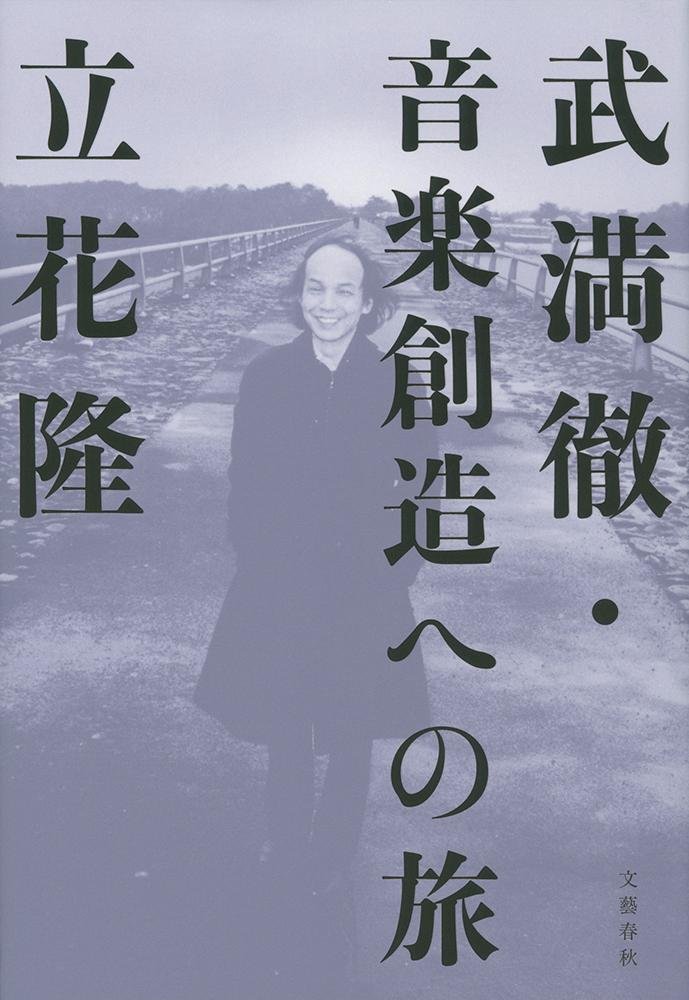

【読んだ本】立花隆 『武満徹・音楽創造への旅』 (文藝春秋)

【読んだ本】立花隆 『武満徹・音楽創造への旅』 (文藝春秋)

武満徹が亡くなって20年になる。

仮に生きていれば、いま85歳ということだが、同年代の黛敏郎、5歳ほど上の芥川也寸志、團伊玖磨ら「三人の会」のメンバーも鬼籍に入った。團を除くと、60代半ばで逝っている。盟友の小澤征爾が80歳で闘病を経てタクトを握っているが、「戦後楽壇」のうねりは大きな潮目を迎えている。

「武満徹・音楽創造の旅」は、立花隆が武満に対しておこなった長時間のインタビューをもとに、その創造の歴史を追っていくドキュメンタリーだ。核になるのはインタビューだが、もちろんそれだけではない。関連する文書を探り、関係者の証言などを交えて再構成される。

それは、武満徹の創造性を訪ねるだけではなく、日本の戦後文化をもう一度再確認する旅でもある。だから武満という人物の評伝であるとともに、「文化史」の文献としてもとても貴重なものだ。

ただし、この本はまた異様な存在感を放つ一冊でもある。800頁に近い大作であるというだけでなく、武満と立花の思い入れのようなものが凝縮されている。そして、暗い伏流が、影のように通底しているように感じる。

それは、この本が成り立った過程にあるのかもしれない。

二部構成なのだが、第二部の冒頭で立花は武満徹の訃報に接する。このインタビューは「文學界」の連載だったが、一度中断されて再開したものをさらに編集しているのだ。さらに立花隆自身をとりまく周囲の激変もあり、そうした背景が一種異様な迫力を持って迫ってくる。

前半は終戦から、「ノヴェンバー・ステップス」へ至るまでの、まさに武満徹の音楽史であり、戦後文化の勃興の歴史だ。敗戦間もない日本で、「現代音楽」へのうねりが巻き起こり、音楽だけではなくざまざまな文化人を巻き込んでいく有様を見ていくと、そのパワーに圧倒される。

そして後半はインタビューを通じて語られる、武満の音楽観を様々な角度から知ることができる。

ただ、音楽大学の教育を受けていない武満が、どのような発想と思考で作曲をしていったのかは、つかみ切れていないように感じる。この辺りは立花の限界なのかもしれないが、もし作曲家がインタビューをすれば、それはそれで読者にとっては理解しにくいものになっただろう。

曲の具体的な内容への言及もあるので、確認も兼ねて久しぶりに武満のディスクを聴きながら読んでみたが、「弦楽のためのレクイエム」が特に沁みた。音楽は聴き手の年齢によって、それまでになかった感覚が響いてくることがあるけれど、武満の音楽にもそういう面がある。

読みとおす、というよりも手元に置いて何度も読み返したい一冊だ。