チャイコフスキーの交響曲は、初めの3曲と、後の3曲でガラリと変わる。1番から完成度の高い、ブラームスやマーラーと異なり「化けた」感じがするが、3曲の個性は全く異なるのが面白い。

チャイコフスキーの交響曲は、初めの3曲と、後の3曲でガラリと変わる。1番から完成度の高い、ブラームスやマーラーと異なり「化けた」感じがするが、3曲の個性は全く異なるのが面白い。

ただ、僕がコンサートで聴きたいのは圧倒的に4番だ。

6番の「悲愴」は音楽史に残る名曲だと思うが、しんどい。海外のオケは結構演奏することが多いのだが、躊躇してしまう。一方で、日本のオケだと「名曲コンサート」のようなプログラムに収まることが多く、これはこれでどうも食指が動かない。

5番は、学生のオケとの相性は最高だと思う。フィナーレのコーダに入る辺りは、それまでの想いが迸るようでようで、独特の盛り上がりをみせる演奏を聴くことも多い。ただ、プロが演奏すると意外にスルスルと終わってしまう。海外のオケなどフィナーレの金管も軽々と吹くが、アマオケだとそこが懸命になるので妙な高揚感が出るのだろう。

というわけで、4番だが、これはこれで曲者だ。1楽章はトリッキーなリズムで随所に罠がある。プロでもガタガタになることがあって、大昔N響が破滅的な状態になったことがある。

その演奏はオンエアされたために、学生時代に半ば伝説のようになっていた。トランペット奏者がのちにインタビューで語っていたことがあるが、ティンパニーと目配せして「エイや!」でファンファーレを吹いてどうにか収めたそうだ。ああ、あの辺かと見当がつくかもしれない。

4番は1楽章が妙に長い。そのために、バランスが悪いという人もいるが、それはディスクの演奏時間を眺めた上での話だと思う。実際に生で聞いて楽章バランスなどは気にならない。「一楽章偏重」の悲愴やピアノ協奏曲も同じことだろう。

この交響曲の魅力は「絶妙に破綻」しているように聞こえるところだと思う。5番は形式的にはまとまり過ぎるくらいまとまっているし、6番は破綻それ自体を音楽にして恐ろしい完成度になっている。

それに比べると4番はきちんとしているようで、音楽がどこに流れているか分からず、崖沿いの道をハイスピードで走るようなスリルがある。そうやってワインディングを走ると、妙な亡霊がフワリと現れる。

フィナーレなど、盛り上がって終わるのだが、それほどの「勝利感」も漂わない。手紙には冒頭の動機を「運命」と書いているが、そういう表題的な解釈なしに音のうねりを楽しむ曲のようにも思う。

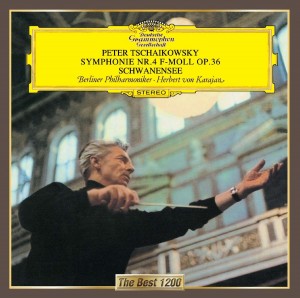

ディスクは、カラヤンとムラヴィンスキーが昔から双璧のように言われている。これは好みもあるので、星をつけるような野暮はしないけれど、僕はカラヤンの60年代の録音が一番好きだ。その後の録音も聞いて思ったのだが、4番の場合この録音がムダにパワフルで直線的なのだ。

オケも指揮者も「すいません、よく考えてませんでした」という感じで一気呵成にフィナーレまで進むのだが、それで交響曲が成立しているのもまた驚きなのである。