今年最初の舞台は、3日の名 古屋能楽堂から。「翁」から新年をスタートできるといのは、いかにもありがたい。初めて観たのだが、天下泰平・五穀豊穣を祈る舞は、どこか横綱の土俵入りを連想させる。

古屋能楽堂から。「翁」から新年をスタートできるといのは、いかにもありがたい。初めて観たのだが、天下泰平・五穀豊穣を祈る舞は、どこか横綱の土俵入りを連想させる。

名古屋能楽堂はゆとりのあるつくりで、正面舞台の鏡板は「若松」。能舞台は普通「老松」なのだが、ここでは依頼を受けた杉本健吉氏が若松を描いた。当然のように物議を醸して、結果として老松の鏡板も作られて、1年おきに使用されるようになったそうだ。(ただいろいろいな方のブログを参照すると、今年は老松のようなのだが正確な運用はわからない)

この話を聞いた時には「なんと保守的な」と思ったのだが、実際に観てみるとどこか違和感がある。それは、この絵が天に向けたベクトルを持っていることが理由なのではないかな。老松の水平のベクトルが舞台に安定感をもたらすのとは対照的だ。

正月気分が残る7日は、新春浅草歌舞伎。近年は尾上松也を筆頭格に演じられている。

「三人吉三巴白浪」から「土佐絵」の舞、中入りを挟んで「与話情浮名横櫛」より源氏店の場。妻の友人が「宝塚の新人公演みたいなもの」と言っていたらしいが、よくわかる。あまり巧拙を語るのも野暮になるので、まあ正月の縁起物と思えば十二分に楽しい。毎年観ていれば、一人ひとりの成長ぶりが感じられるて、それも一興だろう。

冒頭の米吉の挨拶は、大学を「自主的に卒業した」と笑いをとってから「残念なことに、いま流行りの“卒論”を書けませんで」で爆笑。いつも思うのだが、歌舞伎役者の俗っぽさのセンスっていいんだよね。 >> 最近の舞台から~【2016年1月】の続きを読む

雪こそ降らなかったけれども、今日の東京の空はどんよりとしている。

雪こそ降らなかったけれども、今日の東京の空はどんよりとしている。

関東平野の冬は、ちょっとくらい寒くてもよく晴れることだけが取り柄だ。そういう街で育ってきたので、こうも雲が重いのは苦手である。

しかし、欧州の冬はそんなものではない。もちろん、日本でも地方によっては冬に晴れ間の少ない地域はある。しかし、緯度の高い欧州は、寒さと暗さに加えて日が短い。

だから、というだけではなないのだろうが、冬に聴きたくなる音楽は多いように感じる。

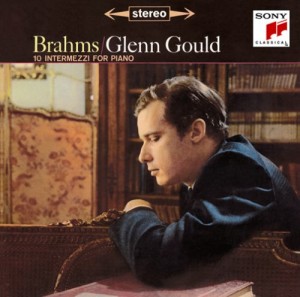

というわけで、今日は冬のピアノ曲。グールドがロマン派以降の作品を弾いたアルバムから何点かを引っ張り出してみた。

グールドというと、バッハの一連の演奏を思い浮かべることも多い。僕も仕事の時、とりわけ長文を書くときによく聞いている。バッハの演奏では明晰なイメージが強いけれども、ロマン派以降の作曲家だと、もう少し独特の“揺らぎ”や“ためらい”のようなものがある。ただ、それを「ロマンチック」と言ってわかった気になるのも、どこか違う。寂しさと温かさが、普通に同居している。そんな人間の日常が感じられるのだ。 >> 冬に聴くグールド~ブラームス、シベリウス、そしてリヒャルト・シュトラウスの続きを読む

平日の午後、天気もよく時間もあったので上野の動物園に行った。芸大の卒展を見て、谷中の方へと歩いていく。外国人も含めて人が多く、かつてはガラガラだった古い喫茶店にも外で客待ちの列がある。

平日の午後、天気もよく時間もあったので上野の動物園に行った。芸大の卒展を見て、谷中の方へと歩いていく。外国人も含めて人が多く、かつてはガラガラだった古い喫茶店にも外で客待ちの列がある。

一休みして本でも読もうと思ったのだが、どうもしっくり来る店がない。古民家を改造していて、オーガニックや何やら書いてあったり、畳の席だったりする。マーケティングしいてるのはわかるのだが、そういう店じゃなくていいのだ。

とりあえず入った店は、近所の人のたまり場になっていた。芸大の学生を囲んで、いろんな人が話しているのだが、居酒屋のように喧しくてロクに本も読めない。喉も乾いたので生ビールを頼んだのが、サーバーをまともに洗っていなのか酷い味がした。

早々に退散して千駄木の方に歩いて行ったのだが、とにかく居心地がわるい。なんでだろうと思ったら、すぐに理由がわかった。前にも書いた「ていねいな暮らし」とか好きそうな人が好む、あの独特な雰囲気があるのだ。

コーヒーと和風の甘味を出す店が目立ち、「昔ながらのナポリタン」とかあり、手染めの製品を売っていて、敢えて言えば「ていねいな暮らしのテーマパーク」なのだろう。

ふと連想したのは、70年代後半の清里だ。なぜかいきなり「カワイイ」文化が流入して「高原の原宿」と言われた。今は落ち着いたようだが、いったいあのブームは何だったのだろう。とりあえずキノコの入ったパスタは「森の小人たちのスパゲティ」になり、シーフードグラタンは「海の妖精のグラタン」になってしまった。

いまの谷根千は、あの空気に近い。こういう作られた町からは、早々に退散したい。僕にとっては、歩いているだけでむず痒くなる道だ。 >> 意識の高い作られた下町、谷根千。の続きを読む

民主党が新しいポスターを発表した。三種あるようだが、中でも話題になっているコピーがある。

「民主党が嫌いだけど、民主主義を守りたい」というキャッチコピーだ。

記事だなどでも、このコピーが特に話題になっているようで、見出しは「自虐的」となっている。

話題作りとしてはいいかもしれないが、この「自虐的」な広告表現はさて、吉か凶か。過去のケースを見ておきたい。

まずはソニーが推進していたビデオ規格の「ベータマックス」だ。もう、若い人にとっては歴史上の出来事ではあるが、家庭用VTRの規格でVHS型と並んでシェア争いをしていた。そして、劣勢になった時点でこんなコピーの広告をした。1984年のことである。

「ベータマックスはなくなるの?」

4日連続の新聞広告で、最終日は「ますます面白くなるベータマックス!」と締めくくられるのだが、インパクトの大きかったのは最初のコピーだった。

次に、セガがおこなった「湯川専務」の登場するCMだ。こちらは1998年。新聞広告で「セガは倒れたままなのか?」というコピーでスタート。もちろん、こちらも「ドリームキャスト」のキャンペーンへと展開させた。

そして、AIR DOのケースは1999年だ。大手が北海道路線の値下げなどをおこなう中で、「AIR DOをつぶせ!」というコピーで広告をおこなった。

その後の動きをみてみよう。 >> 民主党「自虐ポスター」の吉凶を占うと。の続きを読む

先日、このブログ で橘玲の『「読まなくてもいい本」の読書案内』という書籍を紹介した。

で橘玲の『「読まなくてもいい本」の読書案内』という書籍を紹介した。

「複雑系」「進化論」など5つの分野の読むべき本と、その研究の経緯を紹介した一冊だ。つかみとしてはいいんじゃないか、と思って紹介したのだが、その一方であまりにもザックリとしていることが後になって気になった。

それで、ふと思い立って『「知の技法」入門』を紐解いてみると、改めておもしろい。

一昨年秋の出版だが、東京大学教授(発刊当時)の小林康夫と、社会学者の大澤真幸の対談で、現代思想の潮流を俯瞰しつつ、考えること・学ぶことについての思索が収録されている。

言及されている本そのものは、先の橘氏の著作と被るところもある。ただし、それだけのことで、この2冊を比較することに違和感を感じる人もいるだろう。

しかし、橘氏の本と両方を読むことによって、いまの日本で「学ぶ」ということの難しさと面白さがわかるのではないだろうか。

ただ、このタイトルは少々誤解を招くかもしれない。『知の技法』という本は、東京大学教養学部の「基礎演習」テキストとして、1994年に刊行された。小林氏と船曳健夫氏が編者となって、大学1年生が対象である。

このシリーズはその後も続いたので、それらの本を読むための包括的入門書のように見えるが、そういうわけではない。あくまでも二人の対論で、「人文学のあり方」が通底した主題となっている。読書対象として想定しているのは大学生のようだが、むしろある程度の知識があった方がいいようにも感じる。 >> 【本の話】人文学を巡る気鋭の対談。『「知の技法」入門』の続きを読む